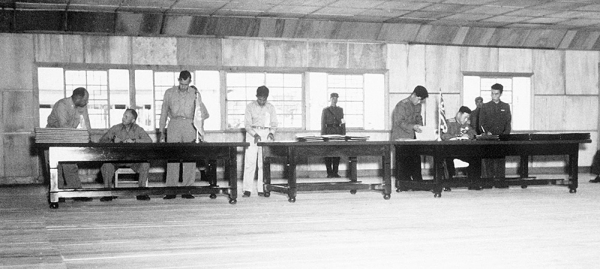

756회의 회담 끝에 성사된 휴전협정, 당사자 서명 없이 진행

반공포로 2만여 명, 90일간 설득과 협박에도 북으로 송환 거부

|

클라크 유엔 총사령관은 “이제 총성이 멎었습니다. 한국전쟁의 상처가 속히 치유되기를 바랍니다. 이제 우리의 임무는 정전협정 약속이 조속히 시행되게 하는 것입니다”고 말했다. 그런데 한국의 이승만은 휴전협정에 서명하지 않았고 북의 김일성은 중국 측이 대리 서명했다. 전쟁 당사자의 서명이 없는 것이다. 이제 옹진반도와 개성은 북으로, 중동부전선, 속초는 남으로 편입되었다.

전투지역에서 총과 포탄 소리가 사라졌다. 적막하다. 전선에서 각각 2km씩 후퇴해서 4km의 비무장 지대를 두었다. 이제는 모두 전쟁 전으로 돌아간다. 중공군이 휴전선에서 사라졌다. 그러나 송환을 앞둔 공산군 포로들이 거제도 수용소에서 마지막 적개심을 나타낸다. 거제에서 인천으로 배로 가고 다시 판문점까지 기차로 이동하며, 기차에서 인공기를 흔들면서 옷을 벗어 내던지고 욕을 한다. 연도의 한국 시민들은 깊은 증오심으로 바라본다.

북한군 75,000명, 중공군 6,000명이 이렇게 북으로 돌아갔다. 이들은 포로 된 굴욕감과 북에 가면 어떤 문책을 당할까 두렵다. 전쟁 초기 포로가 된 딘 소장은 군 생활 30년째인 54세이다. 그는 고국에 가게 되어 무척 기쁘다. 그러나 함께 가지 못하는 동료 생각에 마음이 너무 아프다고 소감을 말한다.

반공포로 23,000명은 극구 송환을 거부한다. 이들은 ‘①우리는 반공포로이다 ②대한민국 국민이다 ③남한에서 강제로 인민군에 징집되었다’며 북송을 거부한다. 인도가 중립국으로, 거부자 처리를 맡았다. 다음은 중립국 송환위원회 인도 책임자의 말이다. “2차 대전 때 포로들은 모두 고향을 그리워하고 가고 싶어 했다. 그러나 한국 전쟁 포로 대부분이 인위적 징집과 사상 문제로 고향 가기를 두려워한다. 다른 전쟁과는 아주 다른 특별한 전쟁이요, 비정한 인간 문제이다.”

북한은 유엔군 30명을 판문점에 데리고 와서 공산주의 지지자로 선전한다. 송환을 거부한 30명의 유엔군은 미국의 공산주의 색출과 반공정책을 비난하며 사상의 자유를 달라고 외쳤다. 1953년 10월 15일부터 송환 거부자를 90일간 설득하기로 했다. 가까운 친구, 전우, 동기를 통해서 설득하고 협박을 한다. 송환 관리들은 북으로 가겠다고 할 때까지 계속 설득을 한다. 지쳐서 가겠다고 하는 사람이 몇 명 나타났다. 그러나 대부분이 설득당하지 않기 위해서 관리들을 보지 않겠다고 버틴다. 중립국을 선택한 나머지는 이제 북-남, 북-남, 북-남의 세 번의 선택 기회를 갖는다.

시골의 순진한 청년들이 대부분이고 반공 문신이 있어서 북에 가면 죽는다는 공포심이 심하다.

1953년 12월 23일 90일간의 설득 기간이 끝났다. 인민군 79,000명의 포로 중 18,873명이 북으로 갔다. 중공군 14,700명 중 700명이 중공으로 갔다. 힘겹게 버티던 반공포로 23,000명 중 640명이 설득을 받고 북으로 갔다. 90일이나 설득했지만 결과는 이랬다. 이미 공산주의의 사상과 억압을 몸으로 체험한 이들의 선택이었다. 중공군 14,000명은 오전 9시 판문점을 출발해서 오후 4시 인천에서 대만행 배에 탔다. 인천의 화교들이 거리마다 골목마다 환영하고 환송했다.

|

이범희 목사(㈔한국보훈선교단 이사장, 6.25역사기억연대 역사위원장)

![[이미지 묵상] 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 (고후 5:17)](https://missionews.co.kr/data/images/full/14265/5-17.jpg?w=196&h=128&l=50&t=40)

![[이미지 묵상] 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 (히 9:27)](https://missionews.co.kr/data/images/full/14264/9-27.jpg?w=196&h=128&l=50&t=40)