필자는 5월 30일 청량리역에서 동해행 무궁화호에 184명과 함께 몸을 싣고, 영월을 향하여 문학기행을 떠나게 되었다. 현장에서 눈으로 보고, 가슴으로 느낀 것을 세 가지로 요약하여 기술하고자 한다.

1. 영월군(寧越郡)의 소고(小考)

영월(寧越)은 2개 읍과 7개 면으로 형성된 강원도특별자치도에 속하였고, 현재 인구는 37,132명이다. 특별히 눈길이 끌리는 것은 자연환경과 문화적 배경이었다. 폐광 전 옛 탄광 지역에 인구가 몰려 살았던 상동읍이 있었으나, 행정 타운은 영월읍이었다. 영월읍은 서강(西江)과 동강(東江)이 합류하여 남한강(南漢江)을 이루어 충주호(忠州湖)로 흐른다.

|

영월의 공기는 파아란 하늘을 맑게 볼 수 있으며, 병풍(屛風)처럼 둘러싸인 파아란 산들이 찾아오는 나그네들에게 커다란 쉼터가 되어 준다.

2. 단종의 눈물이 멈추지 않는 영월

우리는 단종(端宗) 이야기에 대하여 이미 익숙해졌다. 단종은 세종대왕의 맏손자이셨다. 그러니까 조선이 개국 된 후 어린 나이인 12세에 제6대 왕으로 즉위하였다. 어머니 현덕왕후가 단종을 낳은 후 3일 만에 죽게 되었고, 12세가 될 때 아버지 문종도 죽게 되었다.

어린 나이에 왕은 되었으나, 세 명의 삼촌들(수양대군, 안평대군, 금성대군) 가운데 둘째 삼촌이었던 수양대군이 왕위를 노리고 계유정난을 일으켜, 단종은 즉위 2년 만에 왕권을 수양대군(세조)에게 선위(왕의 자리를 물려줌, 현대판 대통령 탄핵)하였다.

|

필자는 청령포 방문이 이번이 두 번째이다. 단종(端宗)이 살던 옛 집터를 향하여 청송 한 그루는 허리를 굽혀 생존하고 있다. 단종이 한양이 그립고, 아내였던 정순왕후가 보고 싶을 때 북쪽을 바라보면서 울었던 곳, 노산대(魯山臺)와 망향탑(望鄕塔)에 오르며, 필자의 심정은 조선 시대와 근현대사의 정치적 슬픔에 잠겨보았다.

한양(漢陽)에서는 세조의 동생 금성대군이 단종을 복위시키려고 복위운동이 일어났다. 결국은 세조(수양대군)가 정권에 눈이 어두워져 단종을 죽이기로 결심하고 청령포에 유배된 지 4개월 만에 독약(사약)을 마시게 하여 관풍헌에서 죽게 하였다 한다. 이때 단종의 나이는 17세 소년에 불과하였다.

|

지금도 영월군은 비운으로 쓰러져 간 단종(1441~1457)이 사약으로 죽음에 이름을 슬퍼하며, 단종문화재 퍼스티발(festival)을 매년 4월에 개최하는 영월인의 선한 마음을 읽을 수 있다. 단종이 유배 생활에서 즐겨 드셨다는 영월의 산나물비빔밥 ‘어수리 나물밥’으로 시장했던 우리는 때늦은 점심 식사를 나누었다.

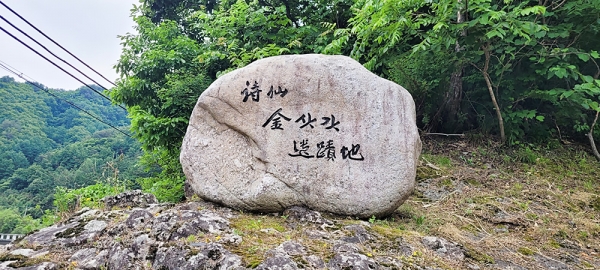

김삿갓의 본명은 김병연(金炳淵)이다. 아호(雅號)는 난고(蘭皐)이다. 그러나, 대중적으로 알려진 바는 방랑시인 김삿갓이다. 어느 고을에 들어갔을 때, 삿갓 쓰고 다니던 김병연 방랑 시인에게 “당신의 이름이 무어뇨?”라고 물었을 때, 김삿갓은 “입(笠)입니다”라고 대답했다. 이때부터 ‘삿갓’으로 자신을 형상화한 것이다.

김삿갓의 대표 시는 그를 기념하는 문학가 전시실 전후에 걸쳐 있는 시구가 아마도 대표시라 할 수 있을 것이다. 이 시는 자신의 일평생을 되돌아보며 지은 평생시(平生詩)로, 1연만 인용하여 독자들과 함께 나누고 싶다.

난고 평생시

새는 둥지가 있고 짐승도 굴이 있어

모두가 제 보금자리가 있건만

내 평생을 돌아보니 나만 홀로 상처뿐이구나

짚신에 지팡이 짚고 천리 길 떠돌며

물처럼 구름처럼 방랑하며 사방을 내 집 삼았네

|

이때 김삿갓의 할아버지도 반란군에 투항하였으나, 민란이 평정된 이후에는 대역죄로 몰려 참형을 받아 죽음에 이르게 되었고, 대역죄인의 가족은 죽음이 무서워 지금의 영월군 김삿갓면 와석리 산골짜기로 이주하였다고 한다. 이때 김삿갓의 나이는 8세였다. 김삿갓이 살았던 생가(生家)는 원형으로 보존되어 있다고 하나, 필자는 그곳까지 갈 시간이 없어 오르지는 못하였다.

김삿갓은 이곳에서 성장하며 조선 시대 관급에 오르는 장원급제에서 1등을 하였으나, 22세 관직에 회의감을 느끼고 가출(家出)하여 방방곡곡 유랑생활 떠돌이 인생으로 살아가면서 수많은 시(詩)를 읊었던 시선(詩仙)이 되었던 것이다.

|

김삿갓(1807~1863)은 조선 후기의 방랑가 시인으로 널리 알려져 있으며, 영월군에서는 매년 10월에 김삿갓의 예술혼을 기리기 위하여 김삿갓 문화제를 개최하고 있다 한다.

청송(靑松) 백근기 목사(㈔기독교문학가협회 상임회장)

![[이미지 묵상] 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 (고후 5:17)](https://missionews.co.kr/data/images/full/14265/5-17.jpg?w=196&h=128&l=50&t=40)

![[이미지 묵상] 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 (히 9:27)](https://missionews.co.kr/data/images/full/14264/9-27.jpg?w=196&h=128&l=50&t=40)